Старая Ладога – колыбель русской истории

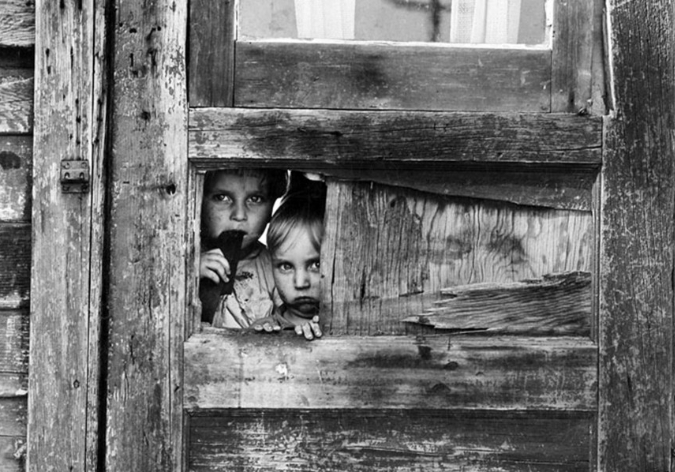

Татьяна Толстова: «Муниципалы должны усилить контроль над заброшенными зданиями и сооружениями»

Сергей Тищенков: «Первомайское готовится ко Дню Победы»

Дмитрий Майоров: «Крепнет дружба между Новым Девяткино и Лунинцем»